Enough

For Today?

心のバリアフリー市民会議

| 第二回 心のバリアフリー市民会議 実施報告 |

市民会議 -考えよう、話し合おう、まちづくり- |

| 実施日時 2000年7月20日(海の日) 場所 武蔵野東小学校 体育館 主催 心のバリアフリー市民会議 後援 武蔵野市民社会福祉協議会 協力 武蔵野東学園 大野田福祉の会 サポートネット イナッフ・フォア・トゥデイ? ゆー&あい 食茶房むうぷ (福)武蔵野 ワークショップMEW 千川福祉会 プログラム *市民会議(10:00~13:00) 参加者 約100名 ・ 活動報告 ・ 講演「障害のある人と共に生きる-市民によるまちづくり」 宮川 斎氏(みたか市民プラン21会議代表) 江上 渉 (当会代表世話人・成蹊大学助教授) ・ 分科会 くらす/はたらく/まなぶ/あそぶ /まちづくり/障害基礎講座 *夏祭(13:00~15:00) 参加者 約300名 ・ 音楽と踊り ナグネ(韓国農楽) 合田晃と仲間たち オスマン・オランド・ビングル&フレンズ(アフリカンドラム) ・食べ物、飲み物 奥薗寿子&イナッフ・フォア・トゥデイ?の仲間たち 食茶房むうぷ ゆー&あい |

<ごあいさつ> 代表 江上 渉 |

| <心のバリアフリー市民会議活動報告> 世話人 岡部耕典 講演に先立ち、心のバリアフリー市民会議発足の経緯を含め趣旨・活動について、世話人 岡部より以下の様に報告された。 今年の2月、17歳の自閉症の成年がちょっとしたことで警察に連行されてしまった事件が あり、事件とその後の様子から反響が広がり、障害のある人も暮らしやすいまちづくりを 目指して心のバリアフリー市民会議が発足された。 障害を持っている人の人権問題、また警察のあり方に対する問題提起にとどまらずに 継続的な形の対応、それも街づくりという視点から対応を必要とするということをこの会の 趣旨としている。 今回の事件については、会としても当該の警察署の方とよく話をし理解いただき、障害の ある人をむしろ守り保護するという立場を確認していただいた。さらに市民会議として障害 のある人の人権問題に対して、ホットラインを開設し、警察と市民会議でもトラブル解決の ホットラインを開いている。しかし根本的には町のあり方と市民の心の問題、そしてその構 造が何ら変わらない限り問題はいろいろな形となって再現するかもしれない。 だからこそ心のバリアフリー市民会議という市民団体が作られ継続的に活動していくという ことになったわけである。 第1回市民会議(5月17日)は、福祉関係の集いとしては異例の100名を超える当事者、 一般市民の方々の参加をいただき、勇気を持った当事者の方の自己開示、活発な議論の もとに大成功のもとに終わり、そして今回第2回市民会議を迎えた。 |

| 講演撮影 |

| <講演 障害のある人と共に生きる-市民によるまちづくり> みたか市民プラン21会議代表 宮川 斎 当会代表(成蹊大学社会学部助教授) 江上 渉 <江上> 代表世話人を務めているが、この市民会議の主旨に賛同して加わった立場である。そう いう私から、「心のバリアフリーが目指すまちづくり」をどのように考えていけばいいのだろう か、というようなお話をしていきたい。 一市民としてまちを歩いていて、例えば目の不自由な方を見かける、知的な障害を持っ た方が電車の中で大きくわいわいわめくような行動を見かける。振り返ってみると、見て見 ぬふりをこれまでしてきた。そうすることで、その障害を持った方と私とが対等な立場にある と考えてきたのではないかと思う。 しかし、何か一歩踏み出せないことに対する言い訳だっ たのではとここのところ考えている。それは私の心の中のバリアのひとつの表現だったこと に気が付いてきた。物としてのバリアがなくなっても、私自身のような心の中のバリアがなく ならなければ、暮らしやすいまちにはなっていかないのではないかと考える。 私の社会学の専門的なものから引き寄せて考えてみると、現代の社会というものは、心 の中にあるバリアのようなものが意外に高い、障壁が高いのではないかと思う。それは、現 代社会が細分化されているということがひとつの原因のように思う。細分化していることで私 たちの日常的な生活の中で、同質的なものが非常に多くなっていると思う。そうすると、自分 とは立場の違う人たちに対して、バリアのようなものを築いていってしまうのではないかと思 う。 心の中のバリアの解消には、日常生活の中では接することのできない人たちと会うチャ ンスを持ち、そこでお互いを理解し、よくわからない人ではなく、よくわかる人にお互いなって いく。 そういうチャンスが作れる場所は地域社会ではないのか。地域社会というのはある種 いろいろな人たちが集まり住んでいる。いろんな立場の人たちと出会うチャンスが作れるのが 地域社会だと思う。 私たちが心のバリアフリー市民会議で目指していることも、この地域社会の中で出会いの チャンスを作ろうということである。 <宮川氏> 「障害のある人と共に生きる-市民によるまちづくり」の共に生きるは美しく聞こえる。美し さを否定するつもりは無いが、これは単に甘く美しい言葉ではないと思っている。生き物とし ての人間のそうしなければ生き延びられない有り方が、共に生きるということだと思う。 まちづくり、地域とは抽象的な言葉だが、私にははっきりしている。私には、三鷹がまちで ある。まちと相対する概念として会社がある。一言で言うと会社というのは、青年期から50代 後半まで、ほとんど男性であり、働ける人がいる、そんなところである。一方まちは、生まれた 瞬間から死ぬ寸前まで、障害がある人も無い人も、働ける人も働けない人も、男も女もみんな がいる場所である。だれでもが生きられる場所、生きられなければならない場所、人間として 人権が保障されていなければいけない場所、それがまちである。 現在、障害に係わる部分、まちづくりということでは、三鷹市基本計画に参加している。 この基本計画では、当初素案が市民に提示され、市民が検討する市民会議があり、そこに 参加した。しかし、素案の枠組みが強く変えられない。まず、市民の意見が先にあるべきと考 え、素案作成前に市民に意見を聞く事が重要との意見を市長に提言した。その後、市長から の呼びかけがあり、現在400人が市民会議に参加している。参加への制限が緩やかであり、 もちろん障害者も一人の市民として参加している。夜の市役所にいるのは、市民会議へ参加 の市民が多い。このエネルギーが三鷹のまちの大きな財産であると思う。 まちというのは、私達人々のくらしの場である。いのち、しごと、くらし、遊びにつながるトータ ルな場所である。すなわち、まちづくりは、人間本来の仕事であると考える。 |

| 分科会撮影 |

| < 分科会報告 > **まなぶ** 参加者は就学前、就学中のお子さんのいる保護者の方や学校の先生等7名でした。 自己紹介後、「学校の中で何を学ぶのか」というテーマで、学校での実践を交え話し合いの 時間を持ちました。特に就学前の保護者を中心に、進学に関しての不安や希望(近所にも同 年齢の友達を作らせたい、学校は垣根を越えた学習の場であって欲しい等)の話があり、今 後も継続し話し合っていく必要性を感じました。 **くらす** 11名の参加者の自己紹介と合わせて話し合いました。幅広い内容の発言の中で、親御さ んの参加が多かったため、入所施設で生活している方の話や、グループホームの話が出まし た。親が年取ってからの心配や、親が何でも分かっていると思わずに、子供(障害を持つ人) の気持ちを尊重した「くらし」を認めることも大切だという発言が注目されました。将来を見据 えて障害を持つ子供に何を教えるべきかという先生の発言も良かったですね。 **はたらく** 「はたらく」の分科会には、障害者本人や家族、福祉施設職員や学校の教師など約20名 の参加がありました。養護学校を卒業して福祉施設で「はたらく」こと、あるいは一般企業で 「はたらく」ことを障害を持つ人達自身が選択できるよう施設や制度が整備され、適切な支援 が提供される必要があると思います。今後、「はたらく」について施設の整備、企業就労支援 については、それぞれに議論を深めていく必要を感じました。 **あそぶ** 参加者は、専門学校生、小学生、教師、施設職員、放課後活動援助者、親など11名でし た。遊びについての関わり、問題意識を各自語っていただき、障害の有無に関わらず、人間 には遊びの必要なことを認識した。また、障害児・者の遊ぶ場の不足の指摘、「よかよかネッ ト」の活動、TDLのホワイトカード、南町の活動や遊びに関わる公的制度などが紹介された。 **まちづくり** 13名の参加者が、それぞれの想いを語ることでほとんどの時間を費やしてしまった。 その中で、今後深めていきたい論点は、①まちづくりには行政との関係、特に市民参加が 必要であること、②ボランティア活動がまちづくりに果たす役割が大きいこと、③しかし、ボラ ンティアをリクルートする手法が未開発であることなどであった。 **基礎講座** 23名の出席、参加した方に発言を求めたところ、弟が精神障害だという方から精神障害 者への理解を求める発言があった。次いでその場に当事者の方がおられたのでお話をお聞 きすることになった。「自分はハードな仕事、睡眠不足などで気がついたら病気になっていた。 今は回復しているが精神障害者は偏見の中で生きている。仕事もなかなか見つからない。」 次いで会場におられた精神科のドクターから精神障害とは何かという解説があった。(資料 配布)有効な薬が開発されたことなどで精神障害の方の治療は効果があがっているなどのお 話があった。残り時間が少なくなり、どう進めたらよいかと問うたところ、知識を得たいという 発言があったのでそれに応える形で、司会のほうから、知的障害・自閉症に関する基本的な 資料を配布し、極めて簡単に説明した。 最後に参加者からの発言を求めたところ「朝、自閉症の青年が、道路に面した家から広告 だけを抜き取っているのを見るがどう対処したらいいのか」という問いかけがあった。それに 対しては、まず声をかけ話してみては、という意見と、きちんと注意すべきだという意見があっ た。この時点で時間を超過しておりこれ以上の話を進めることは出来ず分科会を終了した。 全体に物足りなさが残ったかもしれない。司会をしていて、今後この基礎講座のようなもの は必要と感じた。 |

| オスマン・オランド・ビングル&フレンズ |

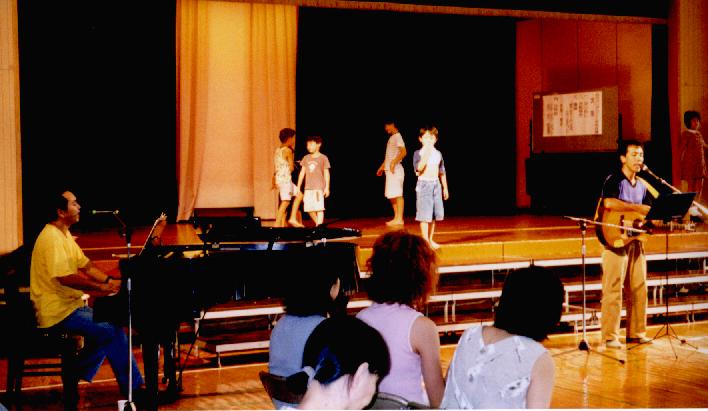

| < 夏祭り > 午後は、「踊ろう、ともだちになろう、いのちのまつり」というテーマのイベントです。題して、「夏祭」。 出演は、素晴らしいガーナのパーカッショニスト、オスマン・オランド・ビングルのユニットに、合田晃と 仲間たちのピアノとギターのアンサンブル、韓国農楽のバンド、ナグネ、という超豪華で、国際色あふ れた出演者たち。みな、プロでありながら、障害福祉にかかわりと共感をもつひとたちでもあります。 食茶房むうぷ、イナッフ・フォア・トゥデイ?ゆー&あいの、武蔵野・三鷹のゆかりの「障害のあるひと とその家族が働き集う店」が提供する美味しい食べ物と飲物を食べながら、飲みながら、思い思いに 音楽と障害のあるひと・子供との自然な交流を楽しみました。大人達の脇を、舞台を、東学園の先生方 やボランティアスタッフのサポートをうけて、障害のある子供もない子供も、群れ集い、走り回ります。 障害のある青年たちが先導して踊り始め、つられてみんなが踊ります。老若男女、障害のあるなしを 超えて、だれもが渾然一体、至福の時間を楽しみます。 「まつり」でなく、いつもの「まち」も、こうであったら・・・という思いが自然とひとりひとりのみんなのここ ろのに芽生える素晴らしいイベントとなりました。 全ての出演者と出店者と、そしてなによりも来場者のみなさん、ほんとうにありがとう。 <夏祭り出店大忙し> byイナッフ店販売担当 ゆー&あいは午前中の市民会議休憩の場面から夏祭りまで参加者ののどを潤す大活躍でした。 イナッフのお店は飲み物が大人向けで、手伝った娘に「ゆー&あいで買っといで」と何回行かせたこ とか。売上に貢献しちゃった? いや、助かりました。 むうぷはカレーが大盛況。祭りが始まると同時に販売開始であっという間に完売していました。汗だ くで準備と販売をしていたむうぷの障害当事者の方々も満足していた様子で、隣で見ていた私もなぜ か満足。イナッフのお店は、天然酵母パン&かの有名な美人料理研究家・奥薗さんのミネストローネ の組み合わせで、これまたあっという間に完売。ビールもほどよく売れました。奥薗さんのクッキー、 ワークセンター大地の菓子パックも販売、飲み物合わせて大忙し。知的障害を持つ娘も、クッキーの 袋詰め、陳列商品の補充、食器洗いに活躍してくれ、大助かりでした。それと、障害当事者のM君、 Tさん、Oさんは、ビールを飲んで半分以上祭りを楽しんでいたおやじ2人に文句も言わず、汗をいっ ぱいかいてお店の仕事を頑張っていました。 ごめんなさい!? <参加者の感想> 感想は「あー。楽しかった。」の一言です。アフリカン・ドラムもナグネも合田さん達の歌も、すごく良 かった。なによりもこの市民会議発足の当事者のN君の笑顔がすごく素敵でした。日本人は素直に 感情を出せないから、オランドーが「踊って下さい」と言ってももじもじするばかりなのに、N君はにっこ り笑って美人のお姉さんからマラカスまで借りてしまった!子供達は障害の有無なんかおかまいなし に舞台狭しと走り回り、フラフラ歩いている子や奇声が聞こえても誰も気にしない。こういういろんな 人たちがにこにこ遊べる空間ってどこにもないような気がします。コミュニケーションはムズかしいけど、 素直で愛すべき人達とこれからも一緒に遊べる機会がたくさんあればいいなと思いました。 |

| 合田晃と仲間たち |

| ナグネ |