廃止後の推移(一番上が最新です)

前回更新してから1年以上(汗)…署名活動は継続していますが最近は本当にぽつりぽつりという感じではあります。(25人増えて現在9757人)私も「1万人」を一区切りと思っていたのですがその直前で何年か足踏み状態という感じです。

息子も大きくなり(高2)小さいころの多動はかなり治まっています。年齢もあるのでしょうが海やキャンプなどに支援者(ヘルパー)といっしょに行くことは好きですがTDRにはあまり関心ありません。それで現在では年に1回程度(親戚から貰う)株主優待券を使っていくぐらい、また年ごろ相応に友達どうしでいく感じでヘルパー同伴でTDRを利用しゲストアシスタンスカードは使ってていません。

もちろん親は一緒に行かないので、私自身はもう何年もTDRに行ったことがありません。従って現在の運用もリアルタイムでは知らず、そういう意味でも現在「速やかに案内する」カード復活の運動をする当事者性に既に欠けている状態であり、現在でも必要としているだれかが代りにこの運動を担ってくれないかな、と正直なところ思うこの頃でもあります。→関心のある方、こちらまでどうぞ。

2008年6月21日

前回更新からまた1年半(大汗)…その間集まった署名は32通、でも(少ないけど)途切れることもありません。累計では9732通になりました。

2007年2月7日

ほぼ2年ぶりの更新(汗)です。送った署名は、累計9700通、パートナーズのリンクは、90サイトになりました。累計はすごいですが最近の増え方は「亀の歩み」です…

しかし、この2年のあいだに、国連では障害者の権利条約が成立、国内では、発達障害者支援法が施行され、TDRの所在地である千葉県では「障害者への差別をなくす条例」が成立。

そろそろ機が熟しつつあるのではないでしょうか。「署名の累計が1万通になったら」と思いつつ、数年が過ぎてしまいましたが(すみません…)そろそろ次のアクションを、とも考えています。その節はどうぞよろしくご支援のほど、お願いいたします。

2005年4月5日

送った署名が9675通、パートナーズのリンクが83サイトになりました。

「速やかに」のサポート廃止後、3年半がたち、署名をくださるかたの絶対数は減りましたが、しかし、途切れることもありません…。(パートナーとしてのリンクも同様です)また、ご連絡を頂いたかたの多くが「そういうことがあったと知らなかった」と仰っています。「しこしこ」と続けていこう、と改めて思う次第です。

折りしも、国連では「障害者権利条約」の草案作りがおこなわれ、そこでは「合理的配慮義務」※についての積極的な議論がなされています。TDRの「速やかに案内」のゲストアシスタンスカードが続いていれば、その「先進的事例」となったのに、残念なことだと思います。(今からでも遅くはないかもしれませんが…)

| ※合理的配慮(reasonable accomodation) 差別の解消のためには、行政や事業者が積極的な対応をすべき義務があるとす る考え方。たとえば、事業者がエレベーターや車イス用トイレを作らないことそのものは直接的な差別ではないかもしれないが、それを理由に障害者の雇用を拒めば差別である。この差別の解消のためには適切な設備の設置をおこなうことが一番「合理的な」解決であるわけで、直接的な差別禁止のためには、そういった間接的な「配慮」(対応)の義務付けが必要となる。 |

2005年8月27日

送った署名が9653通になりました。

2005年3月12日

送った署名が、9624通になりました。

オンラインで署名してくださるかたはコンスタントにいらっしゃいますが、なかなか目標の1万通に届きません…。でも、添えられた文には、いつも励まされています。

以下は、昨日いただいたメールから…

注 「待ち時間なし」のカードがなくなって3年近くなりますが、「どうしても必要な人」に対して待ち時間なしの対応

をおこなうことは、細々ではありますが、行われています。どうしても必要だと思う人は、勇気をもって交渉して

いただければと思い、このメールを掲載させていただきました。

| 私は2005年●月●日にTDL、●日にTDSを訪れました。一家4人、長男は6才・療育手帳A・知的な遅れを伴う非定型性自閉症です。こちらのサイトで得た情報を元に、「アトラクション無制限」と書かれたカードを発行していただき、待ち時間ゼロでアトラクションを楽しむことができました。 (中略) 私は正直、カードをもらうまでは「このカードがあればすごく助かる」「だけど、もらっていいのかなあ。待つのが大変な人は、疲れている人や赤ちゃんを連れてきた人や、いろいろいるはずなんだ」というようなゆれる心境でした。 しかし、利用した後では、「これがなければどうなっていたことだろうか」とつくづく思います。重度障害を持つわが子は、普段からほとんど運動することもありません。広いパーク内を歩くだけでも、相当に体力をつかっています。それがさらに立ちんぼうで待たされ、大音響のする建物の中、ぎっしりと並んだ人の列でおとなしくしていれば、どれだけ彼の負担になるかわかりません。そんなことをさせたら、たぶんアトラクションも最初の1つだけで終わってしまったと思うのです。でも、このカードがあったからこそ、アトラクションそのものは、まったくスムーズに利用できました。そして、その分、食べ物を買う列に並ばせたり、おとなしくレストランでイスに着かせて食事させたり、というがまんをさせて、なんとか夕方まで持たせることができました。パーク内にいる時間のうち半分以上は、私がだっこしていなければなりませんでしたが、なんとかパニックをおこさずにおわったのです。途中で彼がメリーゴーランドに魅入られてしまい、そこから頑として動かなかった2時間ほどもありました。朝食をとったレストランでは、イスについたかと思うともうがまんできなくて、一家全員が出なければならない、という事態もありました。屋外のショウで立ち上がらずに座っていることができず、しかたなく場所を移動する事態もありました。しかし、全体としては、なんとかやりとげた、という気持ちです。アトラクションも、「イッツ・ア・スモールワールド」や「プーさん」「カヌー」「カリブの海賊」を夢中でよろこんでいました。広いパークを歩き回って、大好きな音や光を味わって、普通の子どもほど多くのアトラクションは利用できないけれど、それでもカードのおかげでいくつかは楽しめたのです。もちろん、ジェットコースターや3Dなどは、彼が好まないことは最初からわかっているので、挑戦しませんでした。 そんな障害児に、TDRはぜいたくなのでしょうか。しかし、私はそう思いません。TDRが子どもに与えてくれる幸福感は、広くのびのびできるパーク、サービス精神にあふれる笑顔のキャスト、普段から見慣れているキャラクターが絵本や画面から飛び出してくる驚き、美しい色、光、動き、そういうものであふれています。そしてそれらすべてが、障害児にとって、健常児と同じように、あるいはそれ以上に魅力なのです。 (中略) 最後に、「待つことができない」という障害が、分かりにくいものであることをあらためて痛感しました。「待つことができない弱者、忙しい人、赤ん坊は、みんなあきらめている。なぜ、障害児はあきらめないのか?」そんなふうに、スタッフの方がいいたげだったように見えたのです。 これに対する私なりの回答は次の通りです。 「待つことができない状況は、誰にでもありうるでしょう。けれど、そんな人たちでも、待つことができる状況で再度待つ、というチャンスが与えられています。しかし、障害児には、おそらく半永久的にそのときがこないのです。(待つ訓練をすれば待てる、という考え方は、根本的に難しいと思います)その場合、障害児は障害児であるがゆえにTDRを利用できないということになります。また、障害児だけではなく、その家族(我が家ならば、私と夫、健常の弟)も、それによってTDRを極めて利用しにくくなるのです。・・・もしそのことが実感としてお分かりにならないのであれば、どうぞ私の子を一日、お連れ下さい。」 補足 カードを示すと、多くのキャストの方が、不慣れながらもたいへんに親切に気を使ってくださいました。(つまり、発行してもらうのはたいへんですが、いったん中に入ると非常に対応が良かったという意味です。)自閉症児を連れて歩くと、しょっちゅう体を張って子どもの動きをリードしなければならないだけでなく、常に神経の一部をそっちに集中させねばならないので、私としてはかなりへとへとになる作業です。そんなときに若いキャストの方々が障害についてわからないなりに頑張ってくれるのを見ると、なごむ気持ちにさせられました。社会全体がああいうムードだと素敵です。TDRはそういう夢も見せてくれる場所なんですね。 |

2004年7月30日

送った署名が、9601通になりました。

2003年12月15日

送った署名が、9567通になりました。

2003年8月19日

送った署名が、9516通となりました。

2002年11月8日

11月の毎日新聞本社版は、本州静岡以東ということで、北海道・関西・四国・九州には載らなかったことがわかりました。九州の伊野さんは、早速毎日新聞西部支社に働きかけて、九州・沖縄・島根・・山口の版にまで記事を掲載してもらいました。11月2日付毎日新聞西部本社版はこちらです。伊野さんからは更に署名が寄せられ、オンラインでの分と加えて、350通をOLCに送りました。これで8950通あまりの署名が集まったことになります。

記事がでた直後に障害があってどうしても待てない子供を連れてディズニーランドに行き、「速やかに案内」のサポートをうけた方から連絡がありました。ゲストアシスタンスカードそのものの発行はないものの、以前は30分ぐらいかかっていた判定時間が、5分ぐらいで済んでカード状のものが発行され、楽しく利用できたそうです。やはり署名と新聞記事の影響があったのでしょうか。しかし、事前のインフォメーションへの電話では、新聞記事のことに言及したにもかかわらず、「その件は一切返答できない。入園後、メインストリートハウスで聞いてくれ」の一点張りでもあったとか・・

どうなっているのかなとOLCゲストリレーションに電話したら、「新聞報道後に方針の一切の変更はない」「審査時間が長いか短いかは、忙しいかどうかで決まるだけ」「インフォメーションで具体的な説明はできない」「署名はいくら送っていただいても結構です(影響ありません、という意味らしいです・・)という従来どおりのつれないものでした・・

私たちは形式的な待ち時間ゼロのゲストアシスタンスカードの復活に固執しているわけでは全くなく、それなくしてはアトラクションが利用することが大変困難という状態にある障害のある子供たちのために必要なサポートが利用できる環境が守ることが目的です。従って、今回の記事で、インフォメーションできちんと告知が行われ、メインストリートハウスで極めて長時間の無意味なチェック(チェック自体は必要なことです)がされなくなったのであれば、一旦署名活動を中止しようと思っていたのですが・・・まだそうはいかないようです。

みなさん、本当にこういうサポートが必要な人に是非この記事を渡し、勇気をもってインパークするようにお伝えください。そして、このページを読んでいるであろう、これまでの不正利用者のみなさん。新聞記事を良く見て「速やかに案内する」のカードの本当の意味と利用者をよくよく噛み締めて、決してまた不正利用を繰り返さないようにお願いします。

たとえ民間施設であっても、利用者であればあたりまえに施設を利用できることは、本来お願いすることでも声高に要求することでもなく、全ての利用者の権利です。ディズニーの生れ故郷のアメリカを筆頭に世界の多くの国がそうなっています。 ゲストアシスタンスパスがアメリカのディズニーランドに始まったのは、そういう背景があるのです。一日でも早く、アメリカ生れのキャラクターだけでなく、そのハートとポリシーもきちんと導入する東京ディズニーリゾートとなる日を願っております。

2002年11月3日

九州で署名集めに尽力していただいている方のご紹介で、今回のゲストアシスタンスカード廃止の顛末が初めて11月1日付毎日新聞の記事になりました。これでまたひとりでもこのことを知る人が増えれば嬉しい限りです。

しかし、新聞に載ったことはおおきな力ですが、「(カードはなくなっても)待てない障害があると判断すれば『速やかに』と同様のサポートをする」というOLC広報部の言葉がそのとおりであるかどうかは、月間利用者がわずか10人という「事実」が示しているように思います。そういう制度があることの積極的広報がされていないどころか、インフォメーションでは、「『速やかに』というサポートは可能なのですか?」と尋ねても、「園内で聞いてください」としか答えません。また、入園後にメインストリートハウスにて、「速やかに」のサポートを依頼しても、その判断に30分ぐらいかかるようです。(以上は、新聞記事前も直後も変わっていないと実際に利用したかたから情報がきています)障害でアトラクションの列を並べないといっている子供たちを「審査」のために30分待たせる、ということは、「本当に必要な人(待てない人)には発行しない」ともなりかねないおかしな対策だと思います。しかも、「手帳のない障害」への配慮はおこないつつ、審査の時間短縮と不正利用者の排除のために障害手帳の提示や身分証明書の提示を併用すれば、少なくとも時間短縮はできるはずのに全く顧みられません。カードがなくての「速やかに」という対応は、名刺の裏に走り書きをしたり、アトラクションのキャストに電話したりしてされているようですが、そこもスムーズにいくかどうかは、カードがあったときの運用実績を知る者にとっては、非常に不安なところです。

従って、「カードがなくても、サポートが必要な人には、本当にサポートが行き届く」ということが確認されるまでは、署名活動は継続していきたいと思います。また、署名それ自体にも増して、利用されたみなさんの「声」「経験」が必要です。ぜひとも情報をお寄せください。

記事が出た翌日にも、埼玉で署名集めをしてくださっているかたから、1200通の署名が届きました。毎日新聞の記事取材の時点では6000でしたが、その後7400通、これで、8600通になりました・・・

2002年10月29日

ゲストアシスタンスカードパートナーズの加盟が増えつづけています。

「私の職場に通ってくる、障害をお持ちのお子さんのほとんどがこの制度の廃止により、ディズニーリゾートに行くことが難しくなりました。吸引が必要であったり、てんかん発作が頻発するお子さんに、たとえ他の場所であっても何時間も待たせることはできません。・・(中略)・・子どもたちの笑顔を奪う今回の制度廃止は、とても許し難い行為だと考えております。」というメッセージを寄せていただいています。

署名がまた貯まっています。九州・神奈川のかたが集めてくださった手書き署名を含めて、1400通。明日送らせていただきます。これで、署名は累計7400通となりました。

2002年10月2日

9月25日、さらに900通ほどの署名をオリエンタルランドゲストコミュニケーションに送りました。これで送った意見つき署名は総計6000通以上になります。でも、前回までは奥山専務宛てでしたが、OLCより再三再四の要望があり、今回からゲストコミュニケーションの担当者あてとなりました。なんと、「専務に送っても見ないでこちらの部署に廻ってくるから」だそうです。営業部門の最高責任者が、これだけの署名と顧客からの熱のこもった真剣なお願いと意見を直接把握したくない、というのは俄かには信じがたかったのですが、再三再四の要望により、そういたしました。

「最高責任者の奥山専務宛てにお送りする」ということで署名を集めてきましたので、署名ををいただいた方々へお詫び申し上げるとともに、今後の送付署名および意見がどのように処遇されるのか、プロセスを確認しましたのでご報告いたします。(会社を代表する受付担当である以上、公的な立場を代表することになりますので、氏名と肩書も記入させていただきました。)

1 ゲストコミュニケーションにおけるゲストアシスタンスカードの担当者岡田道夫ゼネ

ラルサービスチーフあて署名及び意見を送付

2 岡田氏は責任を持って内容を部門責任者の遠山正彦ゼネラルサービスマネージ

ャーに報告および確認する

3 署名の状況および意見については、定期的に開催されるバリアフリー会議におい

て「必要に応じ」(原語のまま)報告する

ただし、「内容の進展は期待できないかもしれませんが」という但し書きつきです。

今後は、責任をもって部門として対応し、当方からの署名・意見以外にも、直接ご意見・ご感想、またその後の対応等をお寄せいただいてもいいということでしたので、ご本人にもお断りのうえ、連絡先を記します。メール対応は頑として拒まれておりますので、メールでの署名は従来どおりこのページ経由でも承りますが、是非こちらにも直接ご意見をお寄せください。

279−8511千葉県浦安市舞浜1−1

株式会社オリエンタルランド

CS推進本部 岡田道夫さん

電話 047−729−0733(ゲスト相談室経由)

同時に以前から障害当事者から私どもに依頼があった聴覚障害の人たちの問い合わせにメールを使うことへの対応の可否も伺いました。(聴覚障害の方が電話でインフォメーションに問合せることは非常に困難なのです)そういう要望はかなりあるそうですが、どんなスペシャルニーズがあっても、アメリカのディズニーリゾートではメール対応していても、「いずれにせよメールの使用は困難です」のご返事でした。

クレーム情報は「必ずデータベースに蓄積されている」そうです。でも、担当者が認識する気がなければ、OLCに対応する構えがなければ、蓄積だけでは無意味です。しかも、要望やクレームについては、「お礼の手紙は出すことがあるが、どう対応したかは原則は連絡しない。たくさんあって対応できませんから」とのこと。では、データベース化したクレームや要望のうち上位いくつかだけでも、TDRの公式ホームページ等で公開し、対応について説明することはできませんか、と申し上げると、「ただでさえ判りにくいといわれているホームページがもっと判りにくくなるとお客様からお叱りをうける」というご返事です。しかし、本当に知りたいことが知れないほうが問題なのではないでしょうか・・・?

でも、署名と意見を集めていると本当に勇気づけられ励まされることも多いです。そのひとつとして、ちょっと勇気付けられるメールを紹介させてください。こういうやわらかく、でも毅然とした語り口には、少ししぼんだ心が膨らみます・・OLCの人たちは、なんでこういう「あたりまえ」のことが感じられなくなってしまったのだろう・・・もう「夢の国」でなくてもいいですから、「あたりまえの企業・あたりまえの社員」になっていただきたいなとしみじみ思います。

| 「制度復活を望みます」 こんにちは。 ****と申します。 今回は、是非とも 速やかに案内する制度復活を希望する署名をさせていただきたく メールをお送り致しました。 以下に 必要事項を申し上げます。 氏名:**** 住所:東京都********************** メールアドレス:**************** 意見: 友人とディズニーシーへ行く計画を立て、情報収集をしているうちに貴ホームページに辿り着きました。 情けないことですが、廃止後になって初めて「ゲストアシスタンスカード」の存在を知り、さらに情けないお話ですが、今回始めて「待てない障害」を持つ方々がいらっしゃることを知りました。 未婚の私が申し上げるのもおこがましいですが、子供連れで、待ち時間地獄とも言えるTDRに行くのは、それでなくとも辛いのに、障害をお持ちのお子さんと一緒に行かれるのは、さぞ大変な思いをされていることでしょう。 「TDRを楽しむ」という当たり前のことを実現する為に、かの制度が、お子さんにとっても、親御さんにとっても必要不可欠であるということが、貴ホームページを拝読する内に痛いほど伝わって参りました。 私も幼い時は(私の場合ただ単にワガママだっただけなのですが)待ち時間が苦痛で、母に八つ当たりしながらアトラクションの長い列に並んだものですが、それも今では、素晴らしいショーやパレードの輝きとともに、かけがえのない思い出となっています。そして、ワガママ娘に手を焼きながら、それでも何度か夢の国に連れて行ってくれた母に、今ではとても感謝しています。 現在のTDRの対応は、極端ではありますが、「障害を持っている子には、夢の国で過ごした思い出などいらない」と言っているも同然です。 絶対に納得できません。 微力ではありますが、何かお力になれることはないかと思い、署名させて頂きました。 以上です。 一刻も早く制度の復活及び公開が実現するよう、お祈り申し上げます。 私も近くホームページを立ち上げようと思っておりますがその際には是非このことを訴えるページを設けようと思っております。 それでは、時節柄、どうぞご自愛ください。 |

ご意見を書かれたのは、哲学を専攻する女子学生のかただそうです。このようにひとりひとりが放つ力が、北風でも南風でも揺るがない冷ややかで頑ななものを変える力になることを願います。

でも、この頑なさは、皮肉にも素晴らしい「社会貢献」にもなっています。頑なであればあるほど、全国の障害当事者とその家族とそして、障害のことを知ることがなかった市民との間の間にますます広がる理解と強い連帯の輪がひろがっていきます。その数は、直接署名いただいた4000人の何倍、何十倍ともなっているでしょう・・・・そして、今日も、絶えることなく署名と意見は来ています。

2002年8月5日

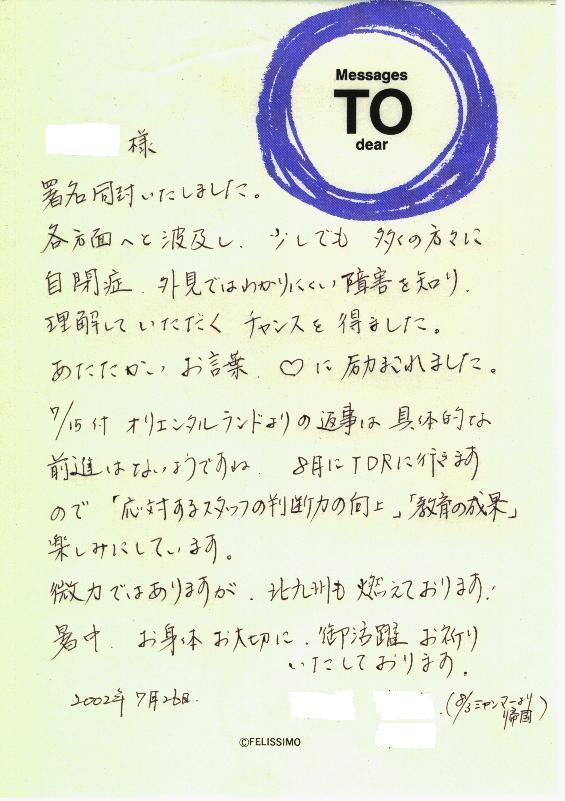

九州からの署名に添えられていたメッセージです |

九州から更に600通、埼玉から2600通の手書き署名が届きました。下記手紙を添えOLC向け発送します。 奥村専務への手紙(8月5日) また、前回7月15日付の手紙にあった、「カードはなくなっても、速やかに案内」が必要な人には担当者が適切に判断し同等サービスを提供しているので、制度復活の必要はない。」としたことについて、具体的な内容の確認をしました。 内容はこちらです はっきりいって、このOLCが示すような運用で、本当に必要な人の利用を妨げることなく、また、不正利用も適切に排除できるようになっているかについては明確にされず、不安が残るところです。しかし、そういう運用をしているとする以上、サポートが必要でインパークを望んでいる人たちには情報を伝え、現実的な対応のなかで判断せざるを得ない面もあるかと思います。 そのためにも是非、実際の利用体験などもお寄せください。 |

2002年7月18日

オンラインでの署名だけでなく、埼玉から、九州から、北海道から、たくさんの手書き署名が集まってきています。ダンボール一杯の署名を送ろうとしていたら、6月21日の運営企画室との話しあいの際にお願いしていたことのお答えの手紙をいただきました。要約すると、以下のようになります。

1・外部の専門家や関係者をいれての制度検討は一切できない。

2.利用者に障害の証明は一切もとめない。

3・しかし、「速やかに案内」のカードは復活させない。

4・カードはなくなっても、「速やかに案内」が必要な人には担当者が適切に判断し

同等サービスを提供しているので、制度復活の必要はない。

これまで数多くの署名をもってお願いしていたことへのご返事ですが、とても落胆させられる内容です。私信ではないと理解していますので、署名の方々への説明責任も踏まえ、プライバシーは消して、その回答を公開します。

OLC運営企画室からの手紙(7月15日付)

直接電話で内容趣旨も確認しても、「書いてあるとおり」とだけで具体的な説明もないので、やむなくまた専務へ手紙を差し上げることになりました。段ボール箱一杯の署名の重みはをどう感じておられるのか・・・残念ながらいままで専務名での直接のご返事は代筆も含めて一切いただけないままです・・・

奥山専務への手紙(7月18日)

読後のみなさまから、直接奥山専務へのご意見もあれば、こちらまでいただければと思います。いまも続々と届く書名といっしょにお届けさせていただきます。

2002年6月25日

オリエンタルランドからは6月4日付・6日投函のお手紙をいただきました。ただし、内容は、意見を聞かせて欲しいでなく、署名意見の把握が終わり次第「何らかの形で答えを伝えたい」というものでした。また、後日電話で伺ったところ、場所も都内ホテルで・・ということです。なんかちょっと変ですね・・?

続いて日程設定の電話がきて、6月21日にお目にかかることになりました。当初、障害が専門の大学研究者のかたと障害団体職員のかたも同席をお願いしていたのですが、日程設定と体調等の都合がありかなわず、家族で伺い、先方の運営本部運営企画室ゼネラルサービスマネージャーのかたとゼネラルサービスチーフのかたとお目にかかりました。2時間におよぶ結果は・・・大変杓子定規な対応と再三再四の小手先案(しかもこれから大きな問題を起こす可能性の高い)に終始しました。経緯については、そのあとに以降集まった署名とともに専務に送った手紙に書いてあります。

奥山専務への手紙(6月25日)

文中にあるように、各地でさらなる呼びかけや手書きでの署名集めが進んでいます。アメリカの障害関係研究者がアメリカのディズニーランドあてに送ってくれる手紙にも期待したいものです・・・

2002年6月4日

署名が開始された5月23日以降続々と署名&メッセージが寄せられています。

6月4日現在の寄せられた書名のうち、メッセージ部分のみをご紹介します。

メッセージ 1

メッセージ 2

メッセージ 3

メッセージ 4

メッセージ 5

メッセージ 6

5月28日の時点で寄せられた署名は300近くになったので、手紙を添えて一旦、OLCに届けることにしました。従来のゲストリレーションでは従前と同じ対応になってしまう懸念もあったので、ゲストリレーションにはその旨伝え、OLCではバリアフリーについて最も見識あるという意見があった奥村専務あてに直接宅急便で全署名と意見のプリントアウトをお送りしました。

奥山専務への手紙(5月29日)

翌日ゲストリレーションより連絡があり、「専務から署名を受け取った」旨の連絡がありました。

6月になっても署名は続々と寄せられており、6月4日にゲストリレーションに連絡をとって、2回目の署名の束を送らせてもらいました。その際、口頭ですが、

・専務からはきちんと検討するように言われており、いま鋭意作業中である。

・前回手紙の正式な返事を1週間以内に出す。

・2週間程度を目安に一度OLCに来て意見を聞かせてほしい。

という話がありました。それを踏まえて、2回目の署名につけた奥山専務への手紙には、制度復活の再検討へむけて、「不正を防ぎ他の来園者にも理解を得やすい新制度私案」を掲載しました。あくまで個人的意見ですが、いままでの活動の経験と多数の署名に付けられた本当に熱い熱いメッセージを踏まえ、まずは現実的に速やかに制度を復活できるオルタナティブの例示を行ったものです。

奥山専務への手紙(6月4日)

この私案ですが、本当に制度が必要な人に対し速やかに制度が復活することを最優先としたものであり、一部利用者への制限や負荷を伴う部分があり、特に、同行利用者数・来園および利用回数の制限等については本意ではありません。しかし、制度がきちんと理解され、利用者のマナーの向上と利用者以外の来場者の理解がきちんと得られれば段階的に緩和することを前提にした暫定措置と考えています。このまま制度が葬られてしまっては、そもそもの理解や運用改善のとば口にも立てないと考えるからです。

遠からずOLCよりミーティングの機会が提供されるはずです。

このページをお読まれ、新しい制度構築にむけてご意見のあるかたは下記までぜひお願いします。

不正防止と本当に必要な当事者の利用が両立するための提案はこちらへ